1895 – 1946 László Moholy-Nagy naît en 1895 à Borsód (aujourd’hui Bácsborsód). Pendant ses jeunes années, il souhaite être écrivain et publie ses poésies dans le journal de la ville de Szeged où il va à l’école. Après son baccalauréat, suite au conseil de son oncle, en 1913, il déménage à Budapest où il commence des études de droit. Il ne les finira jamais à cause de la guerre qui éclate un an après. En 1915, il est engagé dans l’artillerie de l’armée austro-hongroise. Du front, il enverra à ses proches, ses premiers dessins griffonnés sur des cartes postales militaires. Après la guerre, il rencontre Lajos Kassák et le cercle des artistes activistes collaborant avec la revue MA. Il se lie également aux intellectuels de gauche partageant leur conviction sur le rôle de l’art progressiste dans la vie sociale. Comme beaucoup de ses compatriotes, après la chute de la République des Conseils, il quitte la Hongrie, et se rend – via Vienne – à Berlin où il découvre le dadaïsme.

Dans cette nouvelle capitale des avant-gardes, à l’époque fascinée par les courants révolutionnaires venant de Russie, il appréhende de nouvelles sources d’inspiration et, en 1921, devient le correspondant berlinois de la revue MA. Le premier numéro qui lui est confié– consacré au sculpteur russe Alexander Archipenko – constitue un tournant dans l’histoire de la revue. Grâce aux contacts de Moholy-Nagy, MA devient un périodique vraiment international. Les échanges avec les artistes étrangers permettent à Kassák et à son collaborateur de publier, en 1922, le Livre de nouveaux artistes constituant une anthologie des créateurs à commencer par les modernistes du début du siècle jusqu’aux maîtres soviétiques du constructivisme.

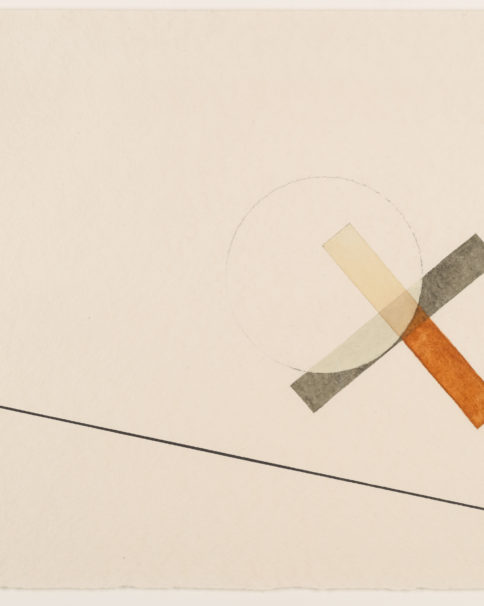

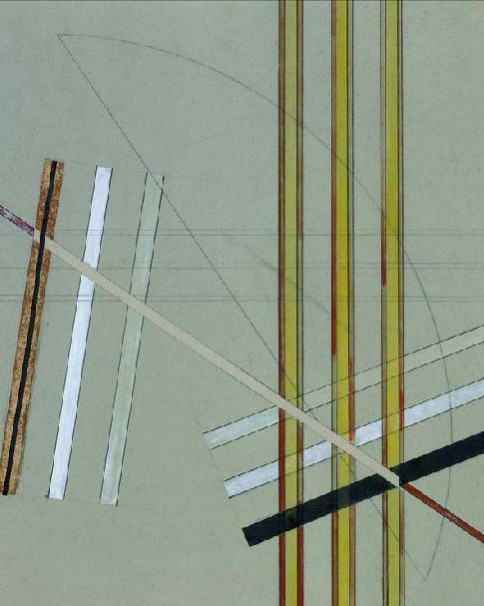

À la même période, Moholy-Nagy s’intéresse, d’un côté, aux problèmes formels des plans géométriques abstraits et, de l’autre, au dynamisme et au rôle de l’artiste-architecte mis en avant par les constructivistes russes. Une des intentions de l’œuvre de Moholy-Nagy est de montrer le caractère supra-individualiste du concept constructiviste, l’existence des valeurs visuelles objectives, indépendantes de l’inspiration de l’artiste et de sa peinture spécifique.

Les tableaux dont il commande l’exécution par téléphone et expose à la Galerie Der Sturm en février 1922, s’inscrivent dans cette logique démontrant qu’un objet d’art n’a pas besoin d’êtrele résultat direct de la main ou de l’habileté de l’artiste et qu’il peut être reproduit à l’infini. La même année, il est remarqué par Walter Gropius qui voit en lui un créateur capable de contribuer à la rénovation conceptuelle et structurelle de Bauhaus. À Weimar, il tient l’Atelier métallique et dirige le Vorkurs (le cours préliminaire) à la suite de Johannes Itten.

Il s’intéresse de plus en plus aux nouveaux médias : la photographie (sa femme Lucia est une excellente photographie et l’initie à cette technique) et le cinéma dont il renouvèlera le vocabulaire. Après le départ de Weimar de Walter Gropius en 1928, Moholy-Nagy quitte à son tour le Bauhaus, pour travailler jusqu’en 1938 à Berlin, Amsterdam et Londres. Dans les années 1930, il expose avec le groupe Abstraction Création, collabore avec plusieurs revues d’avant-garde (comme i10, Kornuk, Dokumentum, Munka et Telehor) et continue ses expériences cinématographiques et ses activités de dessinateur publicitaire, typographe et architecte. À la demande de Gropius, il le rejoint en 1937 à Chicago où il est à l’origine du Nouveau Bauhaus et de l’Institut de recherche dans le Design. En 1939, il crée sa propre école de design qui connaîtra un grand succès et où il travaillera jusqu’à sa mort en 1946.

Maria Tyl