La Galerie Jeanne Bucher Jaeger, la Galerie Le Minotaure et la Galerie Alain Le Gaillard

sont heureuses de se réunir autour de la prochaine exposition de Vera Pagava, dans leurs trois espaces Rive Gauche à partir du 17 novembre 2016.

Vera Pagava (Tibilissi, 1907-Montrouge, 1988) explora des genres classiques comme la nature morte ou le paysage avant de se tourner, en 1960 et ceci jusqu’à sa mort, vers l’abstraction. Tout au long d’une vie et d’une carrière solitaires mais en lien constant avec les avant-gardes artistiques de son temps, elle se cantonna au cadre antédiluvien du tableau et de la peinture à l’huile. Avec le recul de l’histoire, l’univers mystérieux de ses tableaux, leur épure vibrante et lumineuse, démontrent pourtant une singularité remarquable. Cet ensemble, l’artiste l’a développé avec une constance et une détermination sans faille, à rebours de pratiques qui, attachées à rendre vie à cette peinture que la modernité déclarait morte et enterrée, versèrent volontiers dans le spectaculaire, fût-ce par l’emploi de nouveaux médiums ou supports, par l’emphase des formats ou encore par la surenchère des motifs.

Arrivée à Paris en 1923 de sa Georgie natale, Vera Pagava se lia, dès ses débuts à l’académie Ranson, où elle reçut l’enseignement de Roger Bissière, d’une amitié indéfectible avec Vieira da Silva. Elle se forgea progressivement un langage pictural marqué par un goût prononcé pour Giotto, Cimabue ou encore Fra Angelico, dont les ciels, l’architecture ou encore la perspective schématique, pré-renaissante pourrait-on dire, lui apparurent à même de rendre une forme spatialisée, certes, mais non illusionniste. Des primitifs italiens, elle retint ainsi les espaces feuilletés, la palette aux tons pastels, les aplats de couleur rongés par le temps et la luminosité voilée. L’in uence ou la proximité de contemporains comme Max Ernst, Giorgio De Chirico ou Yves Tanguy fut tout aussi palapable, cette fois dans sa volonté de faire naître un univers étrange, toujours dépourvu de narration ou de signi cation patentes.

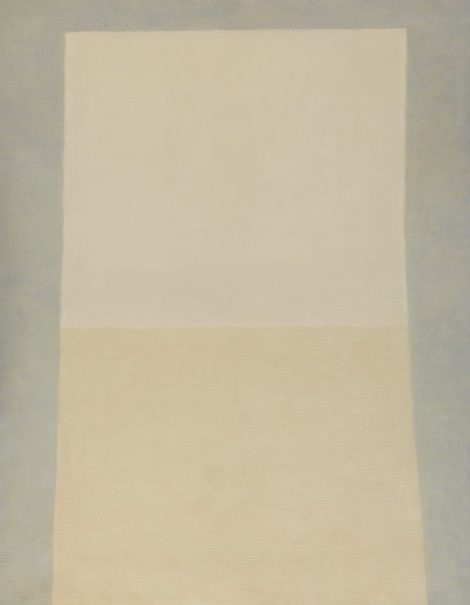

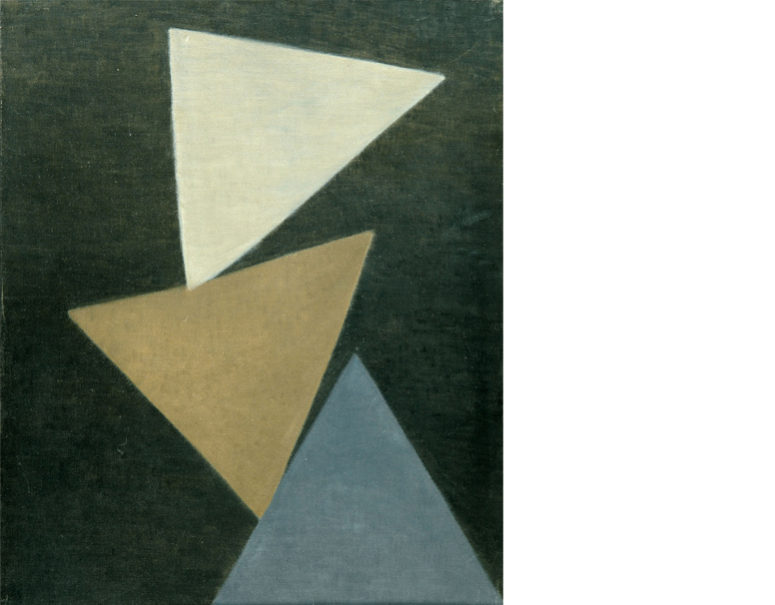

Cette logique prévalut après 1960, alors que la guration n’apparaissait plus à l’artiste que comme une « béquille ». La rupture avec le sujet de référence, initiée de longue date, fut alors pleinement consommée. À cet égard, les titres qu’elle donna à ses tableaux, s’ils étaient encore liés à des lieux réels, ne subsistèrent dès lors qu’à titre indiciel. Non sans rappeler, pêle-mêle, Hilma Af Klint ou Alexander Calder, les Rythmes colorés de Léopold Survage ou encore les formes aériennes du suprématisme russe, de Kasimir Malevich à Ivan Klioune, son oeuvre oscille ainsi entre la structure mentale de la géométrie et l’entropie courbe du vivant. Mais ce qui la caractérise avant tout est la vibration lumineuse, la suspension silencieuse de formes dont les surfaces et les contours vaporeux en font des corps célestes, des entités énigmatiques, voire mystiques, se détachant à la fois du régime terrestre et du monde signi ant. Déployées par l’artiste dans un espace à la fois frontalisé et sans limites, elle allient le sublime et l’intime comme seuls ont su le faire des contemporains comme Agnes Martin, Mark Rothko ou encore James Turrell.

Le traitement de la lumière est ici crucial. Alors que William Turner transcrivait la lumière aveuglante du soleil et que Robert Delaunay ou Giacomo Balla traduisaient le rayonnement d’un éclairage électrique par des couleurs vives et des rayons acérés, Vera Pagava privilégie quant à elle un rayonnement indirect ou sous-jacent, comme ltré par plusieurs couches de peinture à l’huile. Le langage de Pagava est celui d’une palpitation chromatique subtile, d’un sublime à la fois atmosphérique et intime, que d’aucuns quali eraient de « nordique », toujours voilé de brume. Lagune de Venise (1966, musée des Beaux-Arts de Dijon), à ce titre, n’est que douce transition entre le bleu de l’eau et le jaune du soleil. La surface n’y est plus qu’une atmosphère, un halo pur, affranchi de son noyau formel.

Le silence éloquent de Vera Pagava est ainsi de l’ordre d’une communication intime, située audelà du langage, sans le secours du signi ant. Les titres, le plus souvent descriptifs, évoquent une lagune, une ville, une cathédrale, une nature morte, une simple pierre ou encore une bataille. Ils ne sont que des fausses pistes. Car c’est face à un tableau que le spectateur se tient, et l’expérience qu’il procure est pleinement autonome. Paul Sérusier, avec les pyramides ottantes de son énigmatique série de tableaux Les Origines, autour de 1910, cherchait à atteindre « un équilibre pouvant être ressenti par toute personne contemplant l’oeuvre […] quels que soient sa culture ou son époque ». Ainsi les triangles en suspension et autres formes primitives de Vera Pagava auront développé en une riche arborescence cette idée simple : la forme peinte n’est par le support d’une narration, mais l’expression d’une simple tension formelle, détachée de l’anecdote, à la portée universelle.