1884 – 1966

Alfred Réth naît en 1884 à Budapest. Bien que destiné par son père à une carrière dans la finance, dès sa jeunesse il est davantage attiré par les arts et fréquente régulièrement les peintres : István Farkas et László Mednyánszky qui l’initient à la peinture. En 1903, il rejoint la collectivité de Nagybánya – depuis 1896 source du modernisme hongrois – où il devient le disciple de son représentant principal, Károly Ferenczy. La même année, avec son ami Farkas, il effectue un long voyage d’étude à travers l’Italie, visitant Bologne, Naples, Syracuse et Florence. Finalement, comme beaucoup d’autres Hongrois, Réth décide de s’installer à Paris dans le quartier de Montparnasse. Il étudie dans les fameuses Académies : Julian et Grande Chaumière, à l’atelier de Jacques-Émile Blanche et fréquente le salon de Gertrude Stein. Chez Ambroise Vollard et au Salon d’Automne de 1907, il découvre Cézanne qui le mènera vers le mouvement cubiste devenant une référence importante dans son œuvre. Par la suite, dans la fameuse salle 41 du Salon des Indépendants de 1911 – pendant la première manifestation du groupe cubiste – ses toiles côtoient celles de Georges Braque, Fernand Léger, André Lhote, Jean Metzinger, André Dunoyer de Segonzac et d’autres. En parallèle, il développe son intérêt pour le bouddhisme, l’art hindou et khmer qu’il avait découverts grâce à la rencontre avec l’orientaliste Jean Buchot et qu’il peut explorer au Musée Guimet. En 1912, par l’intermédiaire du poète dadaïste et critique d’art allemand Ludwig Rubiner, Réth est invité par HerwarthWalden – alors en quête des cubistes – à exposer à la galerie berlinoise Der Sturm. Cette importante exposition dans une des galeries les plus à l’avant-garde de l’époque joue un rôle décisif dans sa carrière. Il peut y présenter quatre-vingt peintures : les œuvres cubistes les plus abouties, les intérieurs de grand format comme Restaurant Hubin, ainsi que – pour la première fois – les pièces illustrant ses propres recherches sur la relation entre les lignes droites et courbes étant, selon lui, à l’origine du cubisme. Walden l’invite même à écrire un article sur sa théorie dans la revue Der Sturm. En mai de la même année, il représente le cubisme hongrois pendant l’édition budapestoise de l’Exposition internationale du postimpressionnisme, organisée par Walden en collaboration avec Miklós Rózsa, à la Maison des Artistes locale. La présence de Réth dans les cercles cubistes reste tout de même assez discrète. En 1914, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il est interné comme citoyen d’un pays ennemi de la France. En 1930, il s’engage dans la voie de l’abstraction. Dès 1933, à côté d’Auguste Herbin, Hans Arp, František Kupka et d’autres, il participe aux activités du groupe Abstraction Création dont le but est de diffuser l’art abstrait à l’international. Lors des premièresexpositions du groupe, il présente les « constructions dans l’espace » qui sont des reliefs en bois polychrome. Après la Seconde Guerre mondiale, il rejoint les expositions du Salon des Réalités Nouvelles.

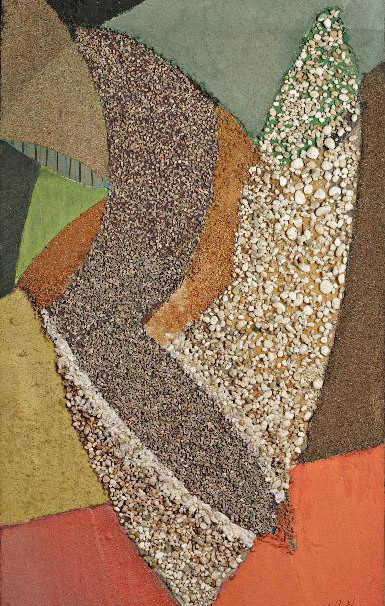

À la fin de sa vie, Réth reste toujours attaché au mouvement abstrait, mais revient – dans les cinq dernières années – à la figuration et aux collages qu’il avait commencés en 1906. Les matières qui le captivent alors (sable, bois, tissus, métaux), sont un axe majeur dans son travail jusqu’en 1960. Il s’éteint en 1966 à Paris.

Maria Tyl