1877 – 1956

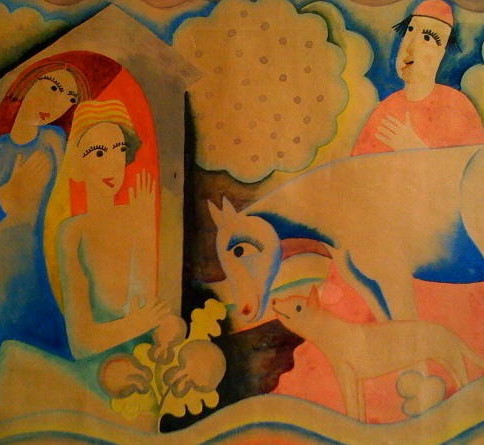

Né en 1877 à Budapest, Béla Kádár est formé pour devenir un tourneur de fer. À partir de 1899, il commence pourtant à fréquenter des écoles d’art en Allemagne, en Autriche et en France qui l’initient au dessin industriel et au design. Il travaille tout d’abord en tant que peintre mural en réalisant notamment les fresques du théâtre national hongrois en 1914. Contrairement à l’intérêt grandissant des artistes hongrois pour le constructivisme, il s’oriente vers l’expressionnisme lyrique populaire et développe un univers esthétique personnel représentant des scènes bucoliques et la vie paysanne dans l’esprit de Franz Marc, Marc Chagall ou de Heinrich Campendok, marqué par l’usage de couleurs vibrantes et la simplification des formes.

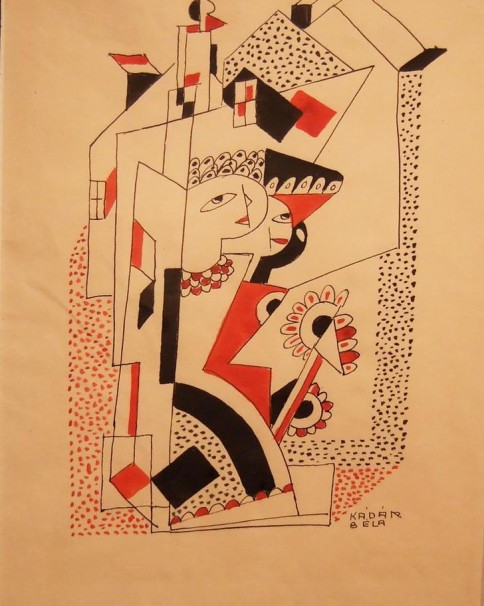

La « carrière » de Kádár commence autour de 1921 à Vienne, quand, suite à la recommandation de Lajos Kassák, il expose avec Hugó Scheiber au salon de Max Hevesi. L’année d’après, Iván Hevesy, un des plus importants critiques d’art hongrois, consacre un livre à son œuvre. Les affinités que le peintre partage avec les artistes du groupe Der BlaueReiter lui permettent d’attirer l’attention de Herwarth Walden de la galerie Der Sturm. En 1923 et 1924, Walden lui consacre deux expositions individuelles dans sa galerie berlinoise ce qui donne une visibilité internationale à son œuvre.

En 1925, il se lie d’amitié avec le jeune compositeur Paul Arma avec lequel il partage l’amour du folklore hongrois. Celui-ci voit en lui « un visionnaire attaché à sa terre natale ». « Kádár[…] est parmi les peintres hongrois de sa génération, et d’une manière absolument inconsciente, révolutionnaire un Chagall hongrois, avant d’avoir même eu l’occasion de voir une œuvre de Chagall ! […] Chaque dimanche, dans la matinée, je vais avec Istvan Szelényi,chez [le peintre] qui habite, avec sa femme et ses quatre enfants, à la périphérie de la ville. […] Il nous montre son travail de la semaine. Il peint dans des conditions matérielles difficiles ; sans argent pour acheter des toiles, il utilise du papier à dessin assez fort et n’importe quel support. Mais il travaille, il travaille sans arrêt, et quand il examine, comme s’il les voyait pour la première fois, les tableaux qu’il nous montre, il est heureux, avec un émerveillement naïf, de les retrouver. Ces matinées chez Kádár et la connaissance régulière que j’ai de son art, pendant un peu plus de quatre années, resteront parmi les souvenirs les plus enrichissants de ma jeunesse », notait Arma dans ses mémoires intitulés Mouvement dans le mouvement.

En 1926, Kádár est remarqué par la collectionneuse américaine Katherine Dreier (Société Anonyme) qui l’invite à exposer au Brooklyn Museum de New York (les œuvres provenant de la collection de Walden), évènement qui ouvre la suite d’expositions organisées en Amérique. Pendant son séjour aux États-Unis, Kádár est remarqué et se lie d’amitié avec les frères Imré et István Deák – musiciens hongrois émigrés – qui deviendront ses mécènes et construiront une collection importante des œuvres du peintre. En Amérique Kádár retrouvera également son ami, le compositeur Paul Arma qui pour sa tournée américaine emporta avec lui la Nature morte que l’artiste avait réalisée en 1925.

En 1937, une des compositions de Kádár, auparavant présentée au Sturm, se trouve sur la couverture du catalogue de l’exposition Entartete Kunst (art dégénéré), organisée par les Nazis. Durant la guerre, pendant laquelle il perd sa femme et ses deux fils, le peintre vit dans le Ghetto de Budapest. Dans les années 1950, il reste oublié en tant qu’artiste et meurt en janvier 1956. Il faudra attendre 1977 pour qu’une rétrospective lui soit consacrée à la Galerie Nationale de Budapest.

Maria Tyl