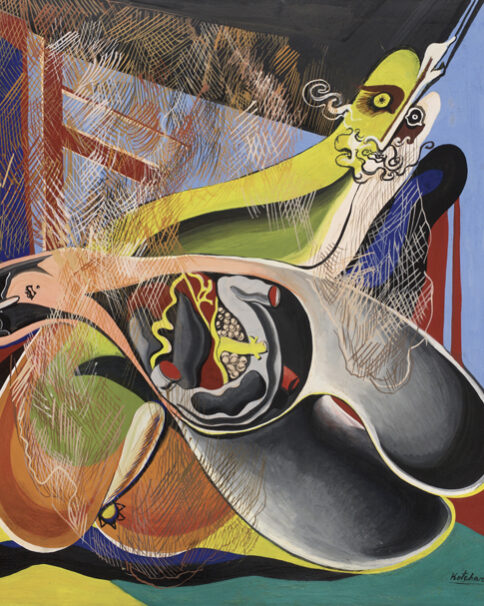

Né en 1899, Ervand Kotchar fait son éducation à Tiflis (aujourd’hui Tbilissi, Géorgie) et à Moscou où il devient familier avec les théories des avant-gardes russes des années 1910 (Malevitch, Tatline, Gabo, Pevsner). En 1921, il se voit attribuer le poste de professeur à l’Académie des Beaux-arts de Tiflis par Anatoli Lounatcharski, commissaire du Peuple à l’Instruction publique. Il devient également membre de la Commission d’Achats du musée de la ville, du Comité de la Maison d’Art et du Jury des expositions du Caucase. Ce début de carrière prometteuse sur la scène artistique locale est pourtant éclipsé par la volonté de découvrir les avant-gardes occidentales. L’année d’après, ayant obtenu son passeport, Kotchar décide de partir en Europe, il visite Constantinople, Venise, Rome et Florence, avant de s’installer à Paris en 1923. Dans les années 1923-28, il commence à s’y faire connaître en exposant aux Salons (des Indépendants, Surindépendants, des Tuileries, d’Automne) des œuvres d’abord inspirées du cubisme synthétique et classique puis, à partir de 1925, du surréalisme et de l’art métaphysique. En 1926, il a sa première exposition personnelle à la galerie Sacre du Printemps. Les critiques de l’époque remarquent alors l’évolution de son style vers l’abstraction. Lui-même commence à se questionner sur la vocation de la peinture, son rapport au temps et à l’espace. Dans l’entretien donné à La Revue Moderne des Arts et de la Vie en 1924, il constate : « Il apparaît […] évident que le sort de l’art, c’est la statique ; toutes les tentatives pour s’en évader sont et seront toujours vaines. L’artiste véritable ne s’y essaierai pas, mais il cherchera à trouver une forme de statique contenant toutes les possibilités du mouvement : autrement dit, il s’efforcera d’insérer dans l’immobilité du sujet la puissance de mouvement. »

Cette citation semble indiquer la direction de ses recherches artistiques qui se clarifient dans la seconde moitié des années 1920. À ses yeux, la peinture devrait être considérée non seulement comme une discipline autonome, mais surtout comme un organisme vivant. Inspiré par le progrès de la civilisation (l’homme, qui avec l’invention de l’avion a décollé de la Terre), autour de 1926, Kotchar s’engage ainsi dans une voie vers l’émancipation de la peinture de la surface plane et des trois unités – de temps, d’action et de lieu – la déterminant depuis l’Antiquité. Il conceptualise les Peintures dans l’Espace qui constitueront l’essence de son œuvre et son apport principal dans l’histoire des avant-gardes de l’entre-deux-guerres.

Il s’agit de peintures à plusieurs dimensions, de constructions multidimensionnelles complexes et colorées construites pour être regardées de plusieurs côtés. Leur corpus est constitué d’un « échafaudage » en bois, métal et/ou plâtre couvert de formes humaines ou anthropomorphes peintes à l’huile, auquel l’artiste ajoute parfois des fragments d’autres matériaux tels que le cuir, le verre ou les fils de fer. Leur forme est ouverte. Le rôle important y est joué par le « manque sculpté et calculé de l’espace intérieur », c’est-à-dire les vides et les creux présents dans l’échafaudage qui contribuent à une meilleure intégration de l’objet dans l’espace. Sans avoir recours à l’électricité ou d’autres forces motrices, avec ses Peintures dans l’Espace Kotchar essaie de créer des effets de perspectives multiples qui donnent une perception globale d’un corps en le représentant dans plusieurs attitudes et sous différents éclairages à la fois, introduisant ainsi les notions de durée et de mouvement (la quatrième dimension).

La première présentation des Peintures dans l’Espace a lieu en 1928 à la galerie Van Leer. Son catalogue est préfacé par Waldemar George qui soutient le travail de l’artiste depuis ses premières expositions. Il lui restera d’ailleurs fidèle jusqu’à la fin de sa carrière. La même année, Kotchar montre deux autres œuvres au Salon des Indépendant pendant lequel l’une d’entre elles est détruite par un visiteur. Autour de 1925, Waldemar George introduit l’artiste auprès du marchand Léonce Rosenberg qui dans la seconde moitié des années 1920s’intéresse à ses inventions et en achète 17 courant 1929. Cette année-là, Kotchar fait aussi partie des artistes auxquels Rosenberg demande de décorer son appartement de la rue de Longchamp à Paris. En 1930, à côté des œuvres de Léger, Metzinger, Viollier et Severini, le marchand envoie deux peintures dans l’espace à Londres dans le cadre d’une exposition de groupe à Leicester Gallery et envisage l’exportation du travail de Kotchar sur le marché américain., mais dans le contexte de la crise économique de 1930-31, les relations entre l’artiste et le marchand se refroidissent. Parallèlement, Kotchar travaille sur le « manifeste » de la Peinture dans l’Espace dont il termine une première rédaction au début des années 1930. Il continue à exposer (Galerie Vignon, 1934 ; Galerie Le Niveau, 1935 ; les expositions des musicalistes à Prague, Brno et Bratislava ; le Salon l’Art Mural) et à fréquenter les milieux artistiques parisiens, entre autres les réunions de jeudi organisées à la Closerie des Lilas par Robert Delaunay, lui aussi engagé à l’époque dans la redéfinition de la peinture moderne (dans les années 1930, il s’investit activement dans l’art mural qui devient une solution politique et esthétique face à la défection des marchands et des collectionneurs touchés par la crise). Pendant l’une de ces réunions, en 1934, Delaunay présente Kotchar à Charles Sirato, théoricien de la « poésie planiste », très intéressé par la théorie de l’espace-temps et à ses répercussions dans les arts dont les recherches montrent beaucoup de points communs avec le travail de l’Arménien, promettant une collaboration fructueuse. En 1936, Kotchar sera le premier à signer le Manifeste du dimensionsmen, à côté de Jean Arp, Calder, Joan Miró, Marcel Duchamp, Kandinsky, Francis Picabia. La même année pourtant, il décide de revenir en Arménie Soviétique croyant pourvoir y diffuser le texte de Sirato, ses propres idées sur la peinture dans l’espace et promouvoir l’art moderne.Il devient membre de l’Union des artistes d’Arménie. Toutefois, il y est vite accusé de propagande antisoviétique et antirévolutionnaire, ainsi que de pratiquer l’art formaliste et emprisonné (entre 1941 et 1943), échappant de peu à l’exécution… Après la guerre, il enseigne la peinture et le dessin à l’institut Karl Marx à Erevan, ses œuvres sont motivées par des valeurs bien différentes, contribuant au maintien de la mémoire nationale et à la renaissance de l’esprit national arménien dans un style qui frôle parfois le réalisme socialiste, mais qui de l’autre côté n’est pas vraiment apprécié par les dirigeants de l’Arménie socialiste. Dans les années 1950, Sonia Delaunay aura beau envoyer une pétition aux autorités arméniennes pour solliciter un voyage de l’artiste en France, il n’obtiendra jamais de passeport.

En 1963, le Centre Georges-Pompidou à Paris fait l’acquisition d’un des tableaux de Kotchar issu de ses travaux « Peintures de l’espace » (1934). En 1966, une exposition « Kotchar et la peinture dans l’espace », est présentée par la Galerie Percier à Paris. En 1969, sa statue de Komitas est exposée à Etchmiadzine. En 1970, au Louvre à Paris, il participe à l’exposition « La culture arménienne depuis l’Ourartou jusqu’à aujourd’hui ».

Il meurt le à Erevan.

Maria Tyl